《小妇人》是一部享誉世界的女性成长小说,讲述了在美国南北战争时期,马奇一家四姐妹在成长过程中经历的种种琐事。她们性格迥异却彼此相爱,经历种种挑战,逐渐由青涩变得成熟,从女孩到女人蜕变的过程。这是一部反映人性困惑、成长抉择、女性价值的经典著作。

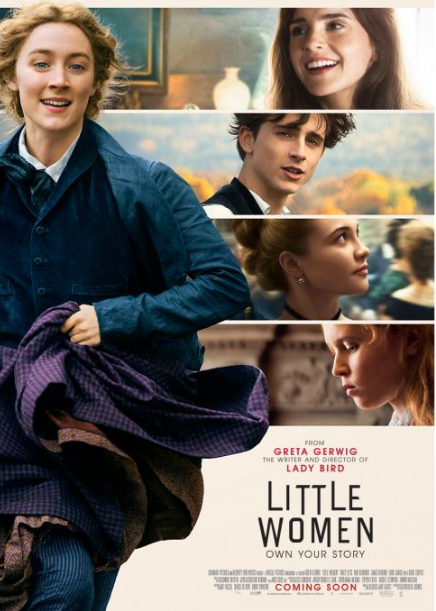

《小妇人》在大银幕上经历了多次改编,其中美国本土就有1933年、1949年、1994年三个版本。2019版的改编无疑是成功的,更加符合现代人的口味。

虽然书中的故事于今相距100多年,中间更是横亘着一个太平洋,但时间和距离不会让经典蒙尘。本文将从叙事结构、人物塑造、思想主题都三个方面对电影《小妇人》进行阐述。

一:非线性叙事结构,让故事更有灵动感;镜头语言冷暖色调,反差强烈。

新版《小妇人》采用非线性叙事结构,两条线齐头并进,利用蒙太奇效应,营造了时空的错觉。一个是十几岁的少女时期,一个是二十几岁的小妇人时期,交叉叙事,转场自然。

如:当乔和妈妈谈起劳里后,接下来的镜头切换到劳里在巴黎旅行;当贝丝请求乔为她写一个故事后,场景切换到她们童年在沙滩上玩耍的时刻;七年前从窗子边望出去的人,镜头一转,故事承接七年后的他。

镜头的巧妙剪辑,能够给观影人视觉和心理上的冲击,从小姑娘到小妇人的转变,无疑是在时间和空间的延展及变异下发生的。在这个过程中,我们看到了四个女性追求独立自主、不断进行人生抉择的困惑与迷茫,坚韧和自我。

格雷塔·葛韦格版的《小妇人》,一边讲七年前的温暖和朝气蓬勃;一边又讲现今的冰冷和黯然神伤。

暖色调讲少女时代:梅格美丽动人,醉心于上层社会的舞会,憧憬爱情。乔崇尚自由,活得大胆自我,追求作家梦。贝丝心地善良,助人为乐,弹得一手好钢琴。艾米调皮捣蛋,古灵精怪,对画画很有天赋。

冷色调讲少妇时代:梅格嫁给了贫穷的家庭教师,会为了鸡毛蒜皮的事与丈夫争执。乔拒绝了爱情,只身前往纽约,仅能通过写作维持艰难的生计。贝丝因为照顾猩红热的孩子染病,最终去世。艾米陪伴姑妈进入上流社会,追求艺术梦想却怀疑自身的才华。

暖色和冷色调的鲜明对比,无不展示着现实生活给每个人最真实的馈赠。很多镜头美如画,颇有欧洲油画的风韵。同时,从冷暖色调的镜头语言下,我们能轻易的感觉到时间和故事内在的流动。人物有变,只是因为生活际遇在变。从小姑娘到小妇人,何尝不是生活在作祟。

二:人物塑造:每一种人生选择都应该得到尊重,四姐妹的四种人生。

格蕾塔赋予四位主角更充分定义何谓“理想”的空间,着力拉开彼此的性格差异。四姐妹的价值观各异,没有孰优孰劣。影片中散发着浓厚的女权意识,却没有用说教的口吻去表现,这不得不说,这是导演的高明之处。

乔:没有适合结婚的年龄,只有适合结婚的状态

乔喜欢写作,一直信奉着独立自强的原则。当她看着姐妹出嫁,她第一反应是阻止。她有青梅竹马的劳里,但是她为了坚持自己的理想而拒绝劳里的表白。她为了不求助于亲戚,甚至割了长发换钱。

在那个特殊的时代,乔是孤独的。故事的最后,虽然乔重新接受了爱情,但这个时候的她,显然已经进入了更高的境界。

年少时的乔为了寻求自身价值,拒绝了婚姻,直到实现理想后,才又重新接受爱情。她告诉我们:没有适合结婚的年龄,只有适合结婚的状态。

当你觉得没有婚姻可以过得更好时,可以勇敢拒绝。而当你觉得婚姻可以让自己过得更幸福时,便可欣然接受。没有早与晚,对与错,关键在于自己的抉择。

梅格:梦想没有固定形式,懂得抓住幸福也很酷

作为家中长女,她性格温柔、懂事大方,是许多人眼中的“白月光”。她出入上流舞会,渴望结识到有钱人,但当她邂逅到贫穷的家庭教师约翰后,她放弃了曾经的想法,毅然决然的答应了他的求婚。婚后,他们的生活异常艰苦。原本爱美的梅格连买一块衣服料子都要犹豫半天,可她仍然不后悔自己的选择。

当乔劝导梅格不要结婚,像她一样追求事业时,梅根回答说:“我的梦想和你的不一样,但不代表我的梦想不重要。”

乔为了写作,拒绝婚姻,是为了梦想;梅格嫁给心爱的人,又何尝不是为了另一种看不见的梦想呢?一个为了功成名就,一个为了家庭幸福。

艾米:洗净铅华真情现,兜兜转转忠于心

艾米是四姐妹中争议最大的一个。她有很强的绘画天赋,曾经渴求当一个画家。但是经过现实的折腾后,她听从了自己姑妈的建议,把嫁给有钱人作为终极目标。

她和有钱人交往,试图依靠对方让自己和家人过上更好的生活。但是在对方求婚的时候,她幡然醒悟,自己并不爱对方。

她最终选择和劳里在一起,很多人不理解,甚至难以接受。其实他们在一起是最合理的。年少的时候,艾米就喜欢劳里,但是劳里喜欢的是乔,所以艾米把爱藏在心里。

长大后,面对劳里的追求,她果断的拒绝了。拒绝的理由很简单,不是不爱,而是怕自己成为乔的替代品。

直到意识到劳里对自己是真爱时,才欣然接受了他的求爱。洗净铅华后的爱情,往往步伐能够走得更稳。如果时间没有给彼此足够的敲打,他们之间,亦未必有结果。

贝丝:善良和爱,让她光芒万丈

贝丝是所有角色中,最悲情的一位。她善良,能谈一手好钢琴,富有爱心。因为照顾患有猩红热的孩子而染病,终撒手人寰。在面对死亡的时候,她表现的无所畏惧,一生都在诠释爱和自由。

《小妇人》的人物塑造没有千篇一律,每个人物都血肉饱满,棱角分明。片中的四姐妹,面对自己的人生选择,永远追随内心而活,在文明尚未特别开化的19世纪,真乃难能可贵。

三 思想主题:拥有独立而高贵的灵魂,才是生活心安的勇气和力量

《小妇人》诞生在特殊时代,特殊的历史时期,我们可以毫不犹豫的把思想的焦点推向“女权主义”。19世界60年代的美国,社会对女性并不友好,甚至存在着刻板的印象。“女人是爱情的附庸品”,“女人是生育的机器”、“女人最成功的角色就是做一个称职的母亲”……。随着南北战争的爆发,女权主义开始觉醒,要求男女平等的呼声愈发强烈。

《小妇人》所要表达和探讨的核心要义就在深挖女性价值上,让她们拥有独立而高贵的灵魂,让她们享受到平权的惠泽。

结婚或独生?和谁结婚?什么年龄该结婚?……一连串关于女性和婚姻的话题,显然不应该有标准的答案。女性真正的独立,显然也在于拥有自由选择的权力。过自己想过的生活,走自己舒心的路,这才是生活心安的勇气和力量。

看完此部影片,我陷入良久的沉思。关于女性(男性)选择的问题,我们的现今的社会和现实,又给了多少包容和理解?一个女生不结婚就真的抬不起头吗?一个家庭因为各种原因没有子女就真的应该被社会舆论和喷子随意鞭挞吗?想象前段时间的杨丽萍,想象这两天的央视播音员张宏民,即便事业再成功,有人还是会把思想停留在亘古不变的庸俗时代。

《小妇人》的结尾,用戏中戏的设定,导演实则也是在告诉某些思想萎靡和精神邋遢的所谓“时代新人”:世间的对错没有绝对的标准,你在影片中看到的、听到的、理解到的,也仅仅是你自己裹挟着傲慢和偏见的产物。唯有坚守自己的初心、尊重自己的内心、秉持着一颗包容万物的善意心,才是最接近标准答案的答案。

四:写在最后

当下,我觉得我们特别需要像《小妇人》这样的一部影片,用它去鼓励更多女性成为独立自信的个体,激励女性说出心中所想,进而追求个人理想,实现自我价值。

尊重女性和女权,如今仍是一个需要被重视的问题。虽然现实很残酷,但这不是我们退缩的理由。希望看完此部影片,我们能够有更多改变。